中国明朝の武将。劉顯の子。江西南昌の人。苗族をはじめとする諸民族から構成される家丁(私兵)を率い、後には朝鮮で捕虜となった日本兵も自軍に加え、南西中国の反乱鎮圧などで活躍した。怪力の持ち主で、重量のある刀の操作が巧みであることから「劉大刀」との異名を持ったという。

劉顯・劉綎父子の台頭

劉綎は1552年(天文二十一年)に生まれた*1。1555年(弘治元年)、父劉顯が四川南部の宜賓での苗族の反乱鎮圧に参加し、武官として頭角を表す。以降、劉顯は浙江や広東を拠点に中国東南海岸地域での倭寇防備で大きな戦果をあげ、武官として最高職である総兵官に昇進した。隆慶年間(1567〜72)、再び四川・貴州地方における少数民族討伐に加わり、1581年(天正九年)に総兵官を辞職した。

劉綎は13歳から父劉顯に従って各地を転戦(朝鮮『宣祖実録』巻37)。十代半ばにして倭寇討伐に功績のあった劉綎は、父の蔭位*2により、指揮使に任ぜられた。

その後も西南中国における少数民族討伐に従事。1573年(天正元年)、父の麾下で四川南部叙州府都掌付近の九絲山に盤踞する、阿大らを頭目とする少数民族を討つ。また貴州における彝(イ)族の反乱を劉顯に代わって鎮定するなど実績を積み重ねていった。

劉綎軍の兵卒

『山中聞見録』巻7劉綎伝には、1579年(天正七年)のこととして下記の記述がある。

建昌の諸寨において反乱が発生した。劉綎は広東・福建・倭・苗族の各兵を率いてこれを討った。

すなわち、四川南部の建昌での反乱の際、劉綎が広東、福建、倭、苗族の各兵を従えて乱を鎮圧したことを伝えている。劉綎麾下の家丁(私兵)が、倭(日本)を含む多様な地域出身者をもって構成されていたことが分かる。彼らは劉顯・劉綎父子が軍務の過程で編入・捕獲された兵卒や投降・被虜人出身であったと考えられている。

劉顯死後の1583年(天正十一年)、緬甸(ビルマ・タウングー朝)の首領・莾瑞体による騰越・永昌侵攻を契機として雲南西部に動乱が勃発。この時、劉綎は騰越遊撃として起用される。赴任する劉綎に対しては、その多寡を問わず家丁(私兵)の選募・帯同が許可されていた(『明『神宗実録』巻137、万暦十一年五月甲申条)。また劉綎がもと劉顯麾下の「部曲」(家丁)であった四川苗族の兵卒千名を招集し、莾瑞体討伐に赴いたとする記録もある(『山中聞見録』巻7劉綎伝)。

劉綎が父劉顯の擁していた多くの家丁を収容し、その軍事的基盤を継承することで、強大な軍事勢力を形成していたことがうかがえる。

朝鮮への出陣

1585年(天正十三年)、劉綎は雲南東部の曲靖府羅雄州知州・者継栄の乱の鎮圧に功を挙げる。そして1592年(天正二十年)に日本軍が朝鮮に侵攻すると、5000人の家丁を率いて朝鮮に向かい、提督李如松とともに副総兵として明軍の実戦指揮を担うことになる。

1593年(文禄元年)四月、援軍として到来した劉綎に対面した朝鮮の兵曹判書・李恒福は、劉綎軍の多様な民族的構成について下記のように述べている*3(朝鮮『宣祖実録』巻37、宣祖二十六年四月甲午条)。

(劉綎は)帯来した各様の兵器を出し示し、また統率する暹羅(シャム)や都蛮(四川都掌の少数民族)、小西天竺(インド)、六番(四川西部の全天六番招討司)、得楞国(ビルマ)、苗子(苗族)、西番(チベット)、三塞(不明)、緬国(ビルマ)、播州(四川)、鏜鈀(不明)などの投降人(の家丁)を左右に列立させ、次々に武技を披露させ、終日閲視した。

また李恒福は、劉綎軍が装備する多様な兵器についても言及している。

それらはきわめて特殊かつ奇怪な形状で、種類も多様であり、目が眩むようであった。兵器の名称は、扁架弩*4、擔弩、諸葛弩*5、皮甲(皮革製の甲)、雷雪刀(刀の一種)、関刀(長刀)、月牙剗*6、丫槍(二又の槍)、藤牌(藤製の盾)、活拿人棍(棍棒の一種)、拿人撾、郎筅*7、打拳、天蓬剗*8、楊家槍などであった。

また、四楞鞭(鞭の一種)、七十斤偃月刀(大型の重い長刀)、神箭などの兵器もあり、それらは(副)総兵がみずから使用するものでもあった。

1593年(文禄元年)五月、朝鮮での明軍を統率していた経略宋応昌は、提督李如松、副総兵劉綎に対し、日本兵捕虜の収容と移送のプロセスを指示している。この時期は、平壌城での戦い、続く碧蹄館の戦いを経て戦況が膠着しており、日本兵の投降が徐々に増加していたという。こうした状況のもとで、従来は寛奠堡*9などへ移送していた日本の投降兵を、今後は慎重な訊問のうえ収容し、遼東郡司の所在地であった遼陽などへと移送するという方針が採られた(『経略復国要論』巻8)。

この朝鮮での戦いの中で、劉綎は日本の投降兵や捕虜を家丁として自軍に編入していったとみられる。1599年(慶長四年)五月、朝鮮の李徳聲は、劉綎麾下の「降倭」から毒薬の製造方法を習得しようとしたと述べており(朝鮮『宣祖実録』巻113)、劉綎が「降倭」(降伏日本兵)を麾下に受容していたことが確認される。

楊応龍の乱と「日本降夷」

1598年(慶長三年)、朝鮮での戦役が終結。翌1599年(慶長四年)、明朝は四川播州で勃発していた楊応龍の乱の鎮圧に乗り出し、劉綎は総督李化龍とともに、明軍の主力として投入される(諸葛元聲『両朝平攘録』巻5)。

楊応龍は、四川と貴州を結ぶ要衝である播州を根拠として世襲的に大きな勢力を有していた楊氏の出身で、1572年(元亀三年)に宣慰使を継承し、当初は明朝に恭順であった。しかし後に在地勢力間の抗争から弾劾に遭い、これを契機に多数の苗族(四川の少数民族)を率いて明朝に反旗を翻していた。

楊応龍軍は李化龍到任の時点で14・5万の兵力を擁していたと言われる。しかし火器を有しておらず、劉綎や陳燐ら朝鮮から転戦した部隊を主体とする明軍は、火器を活用した攻撃で戦況を有利に進めた。

1600年(慶長五年)五月から六月に至る乱鎮圧の最終局面では、総兵劉綎率いる部隊が、楊応龍自身が立て篭もる城塞を攻囲。城塞から発せられる弓矢や投石に対し、鳥銃(鉄砲)をはじめとする火器による一斉攻撃を加え、仏郎機砲などの大型火器をも併用して楊応龍側を圧倒している(『平播全書』)。

このように楊応龍の乱鎮圧に活躍した劉綎の部隊には、「日本降夷」と呼ばれる日本兵捕虜が編入されていた。『平播全書』には1600年(慶長五年)三月、劉綎がみずから官兵(正規軍)や各家丁(私兵)とともに「日本降夷」「達子」を率いて楊応龍軍と戦い勝利したとの報告が所収されている(『平播全書』巻3「奏議・二報捷音疏」)。

また乱の最終局面である六月、劉綎が麾下の「真倭」(日本兵)数人とともに鳥銃(鉄砲)を携えて楊応龍軍の城塞に突入。楊応龍軍の兵はこれに驚愕し、逃げ去ったという(『平播日録』)。朝鮮で捕虜となった日本兵が、熟練した鉄砲の使い手として、直後の楊応龍の乱において鉄砲隊として活用されていたことがうかがえる。

南昌への回衛

1613年(慶長十八年)、劉綎は四川馬湖府知府の詹淑を殴打する事件を起こす。これにより四川総兵官を解任され、衛籍地である江西南昌衛へと回衛されることになった(明『神宗実録』巻542)。解任にともない軍餉(中央から支給される軍糧)の支給が途絶したため、劉綎麾下の四川の兵卒の多くは解散してしまい、劉綎自身も多額の借財を背負い、三年を経てようやく一部の家丁を帯同し、回衛することができたという(『都督劉将軍伝』)。

劉綎が南昌へ帯同した家丁の総数は千名余りであったとされる。その構成について、南昌で劉綎と親交のあった王在晋は著書『都督劉将軍伝』の中で「其家丁則南北倭苗夷虜、靡所不有」と記述している。倭人と苗族など雑多な民族的出自の家丁により構成された軍団であったことが知られる。また彼らは仏郎機砲や鳥銃(鉄砲)、百子銃など豊富な種類の火器・兵器を所有していた。

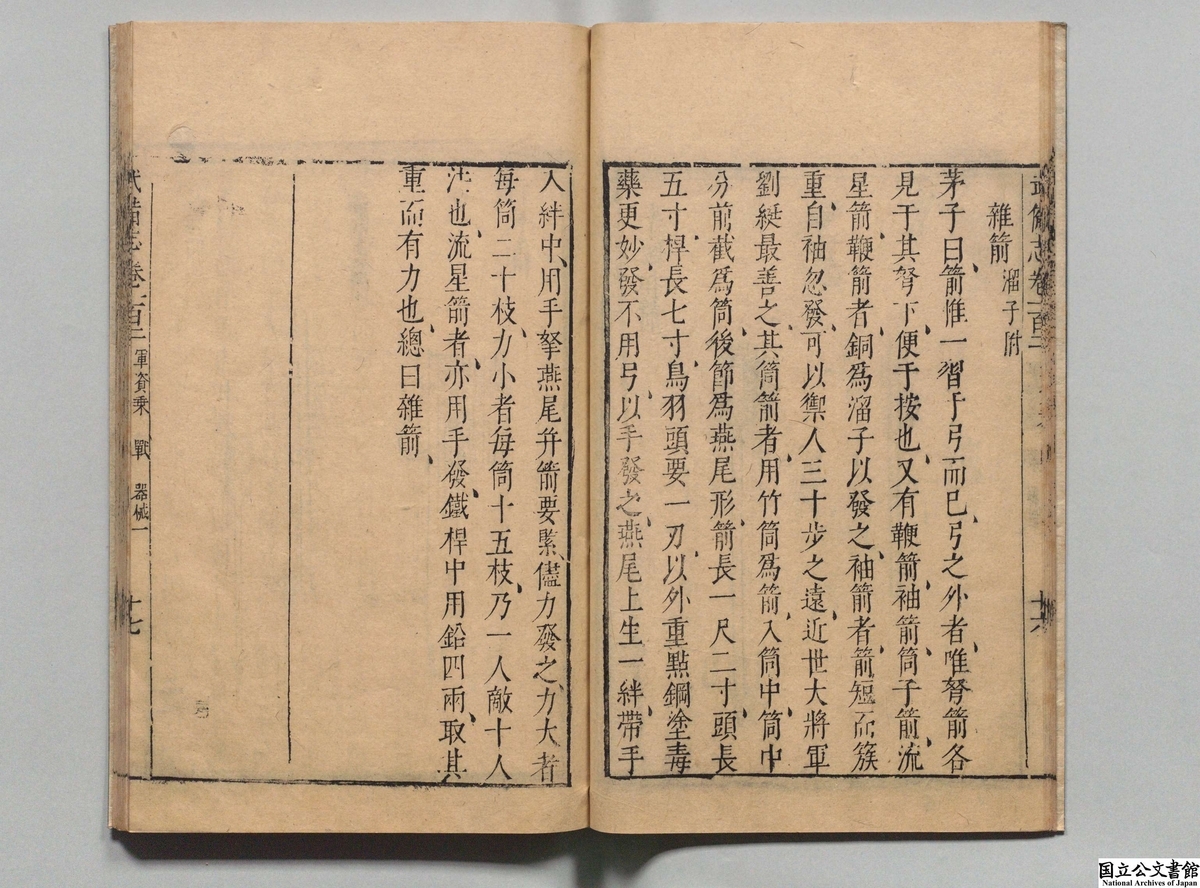

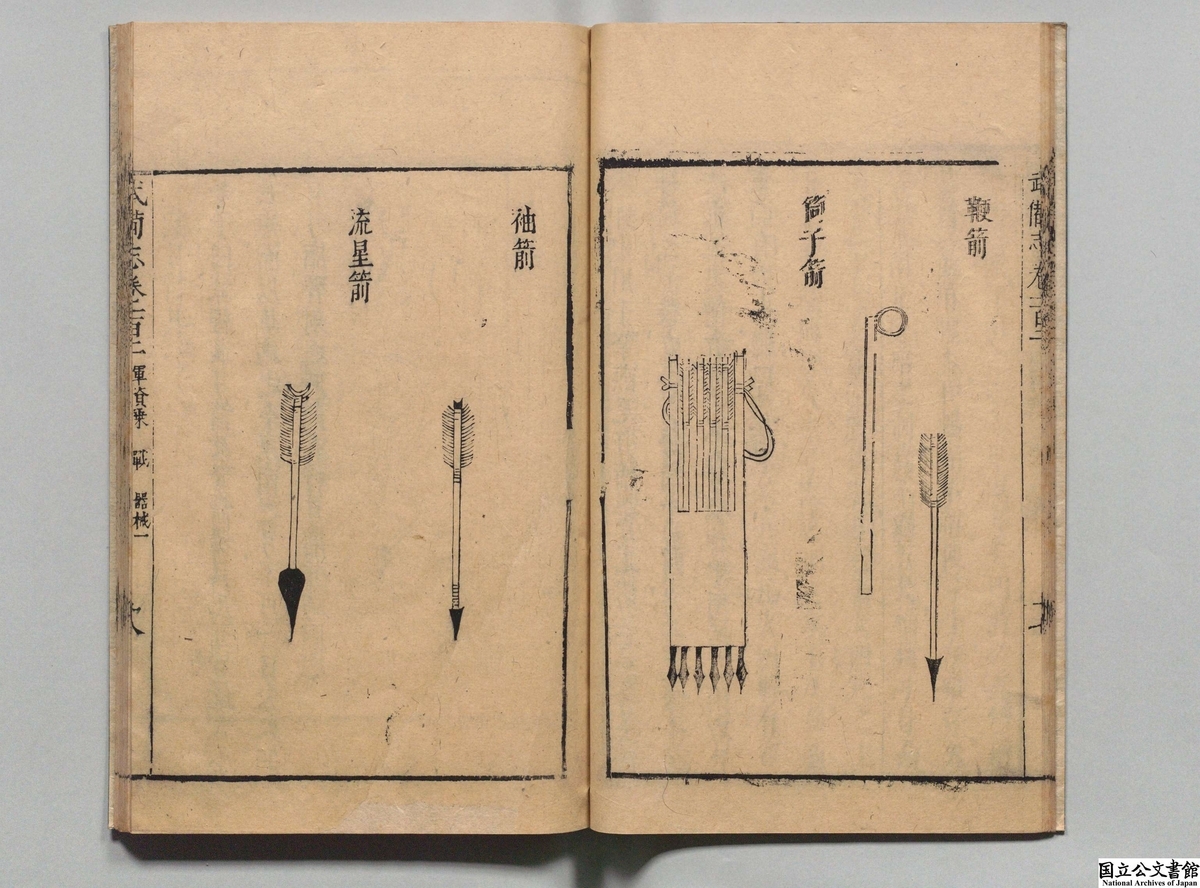

劉綎は彼を鼓舞する為に訪問してきた王在晋の面前で、「火銃」と「袖箭」の試射を披露している。特に袖箭は矢を乱発すれば百発百中であったという。袖箭は、箭が短く簇(やじり)が重い兵器であり、小型で袖内に携行できた。茅元儀『武備志』でも、袖箭の名手として劉綎の名が挙げられている(『武備志』巻102)。

さらに劉綎は、王在晋の質問に応えて「諸葛連珠弩」「紅錦索飛檥」という兵器の実物を持ち出してきて、その構造を解説。劉綎軍のみが調合方法を知るという弩矢のための毒に関する情報も開示している。

また王在晋は劉綎の邸宅内で、麾下の家丁に配備するための、倭刀や甲冑をはじめとする非常に精妙で鋭利な兵器を目にしている。さらにそれら兵器は、家丁自身が製造することができ、その製造技術は匠工も及ばぬほどであったと『都督劉将軍伝』に記している。劉綎が兵器製造技術に精通した被虜人を家丁として自軍に編入し、彼らに兵器の製造を行わせていたことがうかがえる。

対女真戦線へ

1618年(元和四年)四月、劉綎は再び総兵官として起用される。明朝は遼東における後金(女真)軍の本格的な武力進出に対抗するため、各処の廃将(解任された将軍)を復帰させる方針を採用しており(『神宗実録』巻568)、劉綎以外にも李如柏(李成梁の次男)や杜松らが召集されたことが知られる(王在晋『三朝遼事実録』巻1)。

劉綎は起用に応えようとしたが、出征にともなう費用の調達に苦心。王在晋は江西巡撫の包見捷と協議し、劉綎に家丁738名、および軍馬86匹分の費用が支給されることになった。しかしながら、前述のように千余名の家丁や数百匹の軍馬を擁していた劉綎軍を動員するには十分ではなかった。

結局、劉綎は家丁700名のみを帯同して出征。北京到着後、山海関を越えて遼東へ赴くよう促されたが、この時点で劉綎軍には、かつて麾下にあった四川・貴州の兵や、船で輸送していた仏郎機砲など各種火器・神箭・薬矢などの諸器械が未だ到着していなかった。このため劉綎は、兵卒と兵器が無事到着し、戦闘準備を十分に整えてから山海関を出るべきであると主張した(『籌遼碩画』巻9、『山中聞見録』巻1)。

しかし劉綎らの訴え*10は、明朝の女真討伐軍の最高責任者である遼東経略の楊鎬らによって却下された。1619年(元和五年)正月、楊鎬は薊遼総督汪可受、遼東巡撫周永春らと協議して後金軍討伐計画を策定しており、遼陽に集めた兵卒を四軍に分割し、おのおの四路から全軍一斉に後金の都であるへトゥアラに進撃しようとしていた。このため、楊鎬ら明朝の指揮官は、出発期日の厳守を重視していたとされる。

サルフの戦い

1619年(元和五年)二月、劉綎は、遼陽から朝鮮国境に近い寛奠を出発。劉綎率いる明軍部隊の実数は、1万名程度であったという。劉綎の家丁は、全体の一割弱程でしかなかったことになる。

寛奠出発から少し遅れて、都元帥の姜弘立率いる1万3000名ほどの朝鮮王朝の援軍が合流する。同軍には捕虜となった日本兵により編成された鉄砲隊3500名も含まれていた。この時、姜弘立は劉綎率いる明軍を見て、「大型火砲を持っておらず、もっぱら朝鮮軍の火器を頼みにしている」と不安を述べている(『光海君日記』巻137)。

その後、劉綎率いる明軍はヘトゥアラに迫ったものの、三月四日に後金軍に包囲されて壊滅。劉綎は戦死した。享年68歳(『都督劉将軍伝』)。最期は火薬の上に座してみずから爆死したともいう(『光海君日記』巻138)。

同年夏、江西南昌府の龔利用という人物が、四川鎮遠営の「降倭銃手」(投降日本兵の鉄砲隊)500名が、かつての主人である劉綎の仇を取ることを望んでいる、と報告している(『籌遼碩画』巻22)。劉綎が出撃直前まで到来を待ちわびていた四川の兵というのは、彼らだったのかもしれない。

参考文献

- 久芳崇 「十六世紀末、日本式鉄砲の明朝への伝播」(『東アジアの兵器革命 十六世紀中国に渡った日本の鉄砲』 吉川弘文館 2010)

- 久芳崇 「朝鮮の役における日本兵捕虜ー明朝による連行と処置ー」(『東アジアの兵器革命 十六世紀中国に渡った日本の鉄砲』 吉川弘文館 2010)

- 久芳崇 「明末における武官統制と火器技術受容ー都督劉綎の事例を中心にー」(『東アジアの兵器革命 十六世紀中国に渡った日本の鉄砲』 吉川弘文館 2010)

*1:王在晋『都督劉将軍伝』に、「将軍(劉綎)死之日、為己未(1619年)三月初四、年六十八。」とある。

*2:高位者の父祖の位階に応じて、一定以上の位階をその子孫に叙位する制度。

*3:また劉綎は李恒福に対し、父に従軍して外国の投降人を収容して家丁としたとし、今統率している兵は5000名のみだが、水陸の戦闘に対応できるため、倭賊は畏るるに足りないと語ったという。

*4:神臂弩ともいう。少しの力でも操作可能な弓に近い軽便な弩。

*5:守城の際に用いる軽便な弩。少しの力で操作することができ、十本の矢を装填することが可能で、多くの矢を同時に放つことができる。

*6:柄の先端に三日月状の外向きの刃を付けた兵器。

*7:竹の幹の先端に鉄刃を付けた兵器。

*8:柄の先端に三日月状の内向きの刃を付けた兵器。

*9:明朝と朝鮮の国境沿いにあった城堡。朝鮮『宣祖実録』巻49には、平秀家(宇喜多秀家)の部隊から投降し、寛奠堡に移送されていた「仍仇智」が明軍の遊撃周弘謨の通訳となっていたことが見える。

*10:杜松も兵餉が未だ十分に支給されておらず、兵卒も集まっていないため、戦地に赴くことができないと主張していた(『山中聞見録』巻1)。